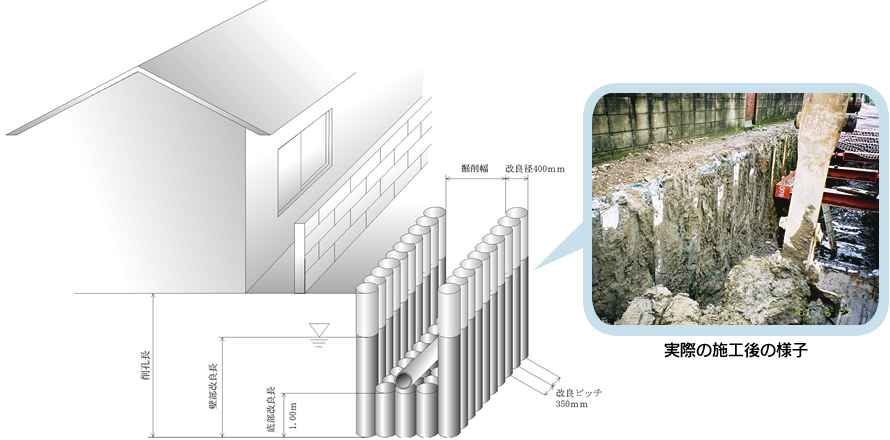

本工法は、スラリー状のセメントまたは、セメント系固化材を現位置に低圧で注入し、地山とセメントスラリーを機械的に混合攪拌することにより地盤中に安定した柱列杭を造成し止水性を確保しようとする地盤改良工法です。

セメントスラリーは低圧で使用するので、近接施工でも周囲の影響は最小限に抑えられます。

尚、改良深度はGL-7.0m程度であり、開削工事における補助工法です。

改良自体の強度は土留としての強度を有して居ない為、土留として使用する場合は改良杭の中にH鋼材などを挿入し強度を高める事で止水土留としての使用も可能になります。

WIPE工法のご紹介

WIPE工法(ワイプ工法)とは、「Wall Improvement to Protect the Earth」の略称で、地球を保護する壁改良という意味を持つ、本工法の止水連続壁地盤改良工法です。

また、WIPE(ワイプ)とは、拭く・拭い取るという意味を持ち、改良後の開削部は、止水が完了しており、水を拭い取った状態を作り出すということから、この名前が付けられました。止水及び近隣保護などに有効な工法です。

※改良施工において、底部を先行して改良し壁部改良で底部改良の一部を改良と同時に壊し壁部と底部を融合させる改良は当WIPE工法、竹内氏による特許工法です。

※こちらから、WIPE工法のカタログのダウンロードができます。

≫カタログをダウンロード

また、WIPE(ワイプ)とは、拭く・拭い取るという意味を持ち、改良後の開削部は、止水が完了しており、水を拭い取った状態を作り出すということから、この名前が付けられました。止水及び近隣保護などに有効な工法です。

※改良施工において、底部を先行して改良し壁部改良で底部改良の一部を改良と同時に壊し壁部と底部を融合させる改良は当WIPE工法、竹内氏による特許工法です。

※こちらから、WIPE工法のカタログのダウンロードができます。

≫カタログをダウンロード

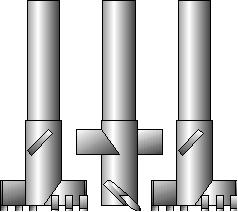

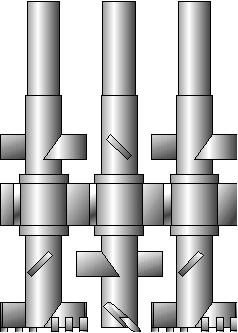

掘削ヘッドについて

三軸及び二軸機は、軸点を350mmに固定されている為ヘッド径は400mmのみとなります。掘削に使用するヘッドは、標準のヘッドの他に岩砕用、超軟弱用など複数あり、ほとんどの地盤に対応できます。

また、BOX埋設などの崩壊止めの改良の際には、同施工機械で、底部支持改良もできるので移動などにかかるコストを削減できます。

また、BOX埋設などの崩壊止めの改良の際には、同施工機械で、底部支持改良もできるので移動などにかかるコストを削減できます。

標準ヘッド

超軟弱地盤用ヘッド

回転イメージ

回転イメージ

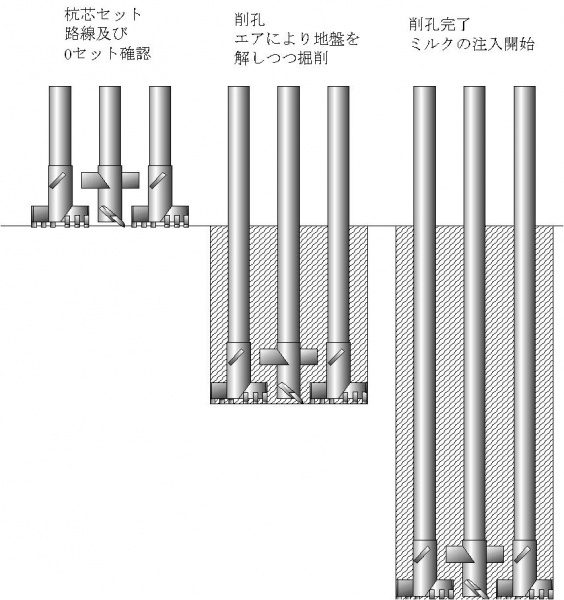

作業手順

※地盤の強度や土質により改良の方法が変わる事があります。

改良をする位置にヘッドを合わせ削孔開始前に、地盤の高さや削孔の深度を確認する為の基準点に削孔ヘッドを合わせます。

削孔

改良材注入前に、現土をほぐし注入が効率的に行えるように削孔速度などを確認しながら削孔します。

削孔に圧縮空気を併用する事で、ヘッドに土が巻き付くのを防止し、攪拌性の悪い粘性土などにも効率的に地盤をほぐす事ができます。

削孔に圧縮空気を併用する事で、ヘッドに土が巻き付くのを防止し、攪拌性の悪い粘性土などにも効率的に地盤をほぐす事ができます。

削孔完了

目標深度に改良ヘッドが到達した状態で、改良材の注入を開始します。

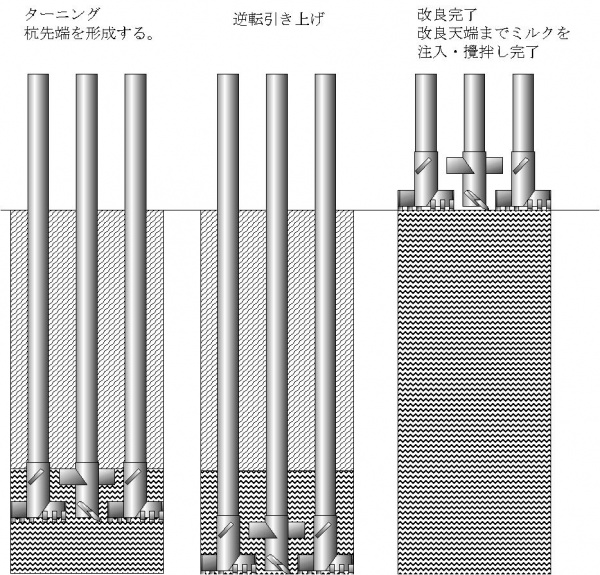

ターニング

改良杭形成において改良の末端である先端部は、注入開始地点である為、粘性土や有機質土は改良材の拡散が不十分になる事や、ヘッドが一段目の羽でしか攪拌しない為に攪拌不足になる事があり、先端部まで安定した改良体を形成をするために行います。砂や砂礫を含む土の場合、セメントミルクの膨張を避ける為、ターニングは基本的には行いません。

注入引き上げ

ヘッドを逆回転させ目標深度より、削孔時にほぐした現土へ改良材を注入します。

改良完了

引き上げてきた改良ヘッドを指定された高さで注入を中止し、改良を完了します。